En esta nueva etapa de Cluster no solamente hemos cambiado el formato del blog y de los vídeos, sino que hemos incorporado a varios estupendos colaboradores. Desde profesores de física y química, hasta periodistas y divulgadores participaran en este nuevo Cluster, aportando su experiencia y su sabiduría.

Es para mi un placer que el primero que colabore sea un amigo y compañero en muchos de los vídeos que se han realizado para Cluster y para el proyecto química en context en el CDEC, Josep Corominas, profesor de l'Escola Pia de Sitges. Nos deja nada mas y nada menos que 17 experimentos de química recopilados en un vídeo, que posteriormente nos describe para que podamos realizarlos en nuestra casa o laboratorio.

Aquí os dejo el vídeo y las explicaciones de Josep, que los disfrutéis:

1. Jabón

instantáneo

Introducir una decena de lentejas de NaOH sólido en el

fondo de un tubo de ensayo. Añadir agua, justo para que queden sumergidas.

Agitar. El NaOH se disuelve y la disolución se calienta. La solución permanece

turbia debido a las impurezas insolubles originadas por el Na2CO3

que recubre las lentejas de NaOH en el frasco.

Se añade aceite vegetal (oliva, girasol...) en un

volumen igual al doble del de la disolución de NaOH. El aceite flota por encima

sin reaccionar. Explicar que la saponificación sólo tiene lugar en la

interfase. En la industria, la mezcla se agita violentamente durante varias

horas.

Añadir lentamente y si agitar un volumen de etanol,

igual al volumen de la disolución de NaOH. Observar las tres capas

superpuestas. Tapar el tubo con un tapón y agitar violentamente, volteando el

tubo varias veces. Las tres fases se homogenizan rápidamente y el conjunto se

convierte en un sólido en unos segundos: el tubo queda lleno de jabón.

Para extraerlo, se destapa, se acerca el fondo del tubo a la llama de un Bunsen. El

etanol hierve, empujando suavemente el bloque de jabón que sale del tubo.

Moldearlo en forma de pastilla.

2. Limpieza

de objetos de plata

El

objeto a limpiar se espolvorea con un poco de bicarbonato, un detergente de carácter

básico o NaOH y unas gotas de agua y se

envuelve en papel de aluminio, de manera que entre bien en contacto el aluminio

con el objeto a limpiar.

Pasados

unos minutos se desenvuelve y se lava.

El papel

de aluminio reduce los iones Ag+ a Ag. Los objetos a limpiar deben estar

ennegrecidos por formación de un compuesto de plata, por ejemplo el sulfuro de

plata Ag2S

Explicación: en medio básico, el aluminio es un reductor

de los iones Ag+ presentes en

la superficie de la plata ennegrecida. El aluminio pasa a Al3+,

primero en forma de Al(OH)3 y después como aluminato: Al(OH)4-

3. Decolorar

con vitamina C

Se

mancha con unas gotas de Betadine un

paño de algodón. Para limpiar se pone un poco de ácido ascórbico sólido

y se frota. El ácido ascórbico reduce el yodo a yoduro

Las

reacciones son:

Esta molécula se hidroliza a

continuación:

4. Superbola

Material

Solución

comercial de silicato de sodio. El silicato de sodio comercial se vende en

disolución concentrada de densidad aproximada 1,3 g/cm3

Etanol

Una bolsa de plástico

Probeta de 10 ml

Procedimiento

Mezclar 20 ml de

solución de silicato de sodio con 10 ml de etanol dentro de la bolsa de

plástico.

Dejar que la mezcla quede en una esquina de la bolsa y con las manos, mezclar

bien, dándole forma de bola al sólido que se forma.

Sacar la bola de la bolsa, lavarla y acabar de dar la forma de bola.

Comprobar que bota muy bien, pero que al dejarla sobre una superficie plana, se

aplana y acaba en un pequeño charco

Explicación:

Se forma un polímero de silicona, con propiedades de elastómero.

El silicato de sodio se considera que tiene la formula: Na2Si3O7

En general los silicatos de los grupos 1 y 2 tienen la fórmula: M2O.nSiO2 MO.nSiO2 (M un metal)

Al mezclar con el etanol, se forman enlaces entre las

cadenas de silicato soluble y los grupos etilo.

En realidad, no es un sólido auténtico, si no un líquido de elevada viscosidad

Para guardarla: siempre dentro de una bolsa de plástico herméticamente cerrada.

5. Figuras

que cambian de color con CoCl2(aq)

en etanol

Una

figura con CoCl2 se moja con etanol: la figura cambia a color rosa

por la acción deshidratante del etanol. Ahora se acerca a un foco de calor y recupera el color rosa

Explicación:

El cloruro de cobalto CoCl2.6H2O es

un sólido de color rosa soluble en agua

formando una solución de color rosa que

contiene el ion [Co(H2O)6]2+ de color rosa pálido.

CoCl2.6H2O

® [Co(H2O)6]2+

+ 2 Cl-

rosa pálido

En alcohol, el CoCl2.6H2O forma una

solución azul, según la ecuación:

2 CoCl2.6H2O

® [Co(H2O)6]2+

+ [CoCl4]2- + 6 H2O

rosa pálido azul

Al añadir agua se generará el color rosa del complejo de cobalto, según la ecuación:

[CoCl4]2-

+ 6 H2O ⇄ [Co(H2O)6]2+

+ 4 Cl-

azul rosa

Esta reacción es un equilibrio

6. Acetona

por un tubo

Material

Tubo

ancho, transparente entre 1,5 y 2 m de largo (PVC). Diámetro entre 3 y 4 cm.

Cuentagotas

Propanona (“acetona”)

Vela

Procedimiento:

Situar

el tubo vertical, pero con una cierta inclinación. Cerca de la boca inferior se

deja una vela encendida.

Con el cuentagotas se dejan caer unas gotas de propanona en la boca superior

del tubo, procurando que deslicen por las paredes del tubo.

Esperar unos instantes. Se generar una llama azul que recorre el tubo desde la

vela hasta la boca superior, poniendo en evidencia:

- que la acetona es muy volátil, las gotas que se ha derramado a la parte

superior del tubo, “desaparecen”

- que el vapor de acetona es más denso que el aire: va bajando por el tubo

hasta salir por la boca inferior y encontrar la llama de la vela

- que es muy inflamable

- Los gases de combustión están bastante calientes y son menos densos que el

aire por qué ascienden por el tubo hasta la boca superior

Advertencias

de seguridad:

Acetona - Inflamable

7. El

drama del Titánic

El polímero poliestireno expandido (porexpan) es muy poco soluble en acetona. Si un trozo recortado con la forma del Titanic, se coloca en un recipiente con acetona, el barco desaprace lentamente. En realidad no es un verdadero cambio químico. El aire atrapado en la estructura escapa y se va compactando la estructura que era esponjosa.

Se añade un efecto adicional para que las chimeneas humeen: se mojan los bastoncitos de algodón con ácido clorhídrico concentrado y amoníaco. La reacción produce humos blancos de cloruro de amonio.

NH3(g) + HCl(g) ® NH4Cl(s)

8. Refresco

de bicarbonato

La

reacción del “bicarbonato” NaHCO3 con un ácido es endotérmica y produce

efervescencia.

Se pone

una cucharada de café de “bicarbonato” en un vaso, se añade un poco de agua

fresca y el zumo de un limón.

9. Tenis

con pompas de jabón

Receta para las pompas de jabón:

5%

azúcar; 10% glicerina; 20% detergente líquido. Las mejores marcas: DAWN

(EE.UU. y Centroamérica); DREFT Bleu; APTA, incolor; JOY( Francia, Bélgica); FAIRY

(España); 65% agua.

La

“raqueta” es un aro de plástico.

10. Superficies

superhidrofóbicas

Se

recubre un vidrio de reloj de hollín de la llama de una vela. Se obtiene una superficie

superhidrofóbica.

11. Pinacoteca

química

Papel

impregnado con zumo de col (mezcla de antocianinas y flavonas) actúa como indicador ácido-base.

Se pinta con diferentes líquidos: zumo

de limón, vinagre (tonos rojizos), agua (verdes), Bicarbonato (

verde-azulados), hidróxido de sodio (azulados), lejía (blanco porque decolora)

12. “Mandalas” químicos

Se basa

en la cromatografía de pigmentos de rotuladores.

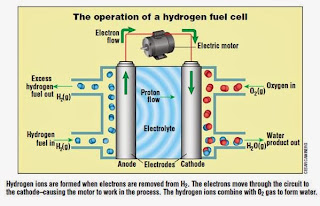

13. Electricidad

con latas

Una lata

de aluminio, cortada por la parte superior i lijada por dentro para eliminar la

capa protectora de polímero, se llena de agua con sal. Un lápiz de grafito hace

de electrodo.

¿Cuál es

el papel de la sal?

Los

iones Cl- forman un complejo muy estable con los iones Al3+

que forman la capa de óxido sobre el metal aluminio:

Al2O3

+ 8Cl- + 3H2O ® 2AlCl4- + 6OH-

AlCl4-

+ 4H2O ® Al(OH)2Cl + 3Cl- + 2H3O+

Reacciones

de oxidación y de reducción en la pila:

Al ® Al3+ + 3e- Eº

= +1,68 V

O2(aq)

+ 2H2O + 4 e- ® 4 OH- Eº = + 0,40 V

14. Licores

combustibles

Licor

del Polo y la versión de “el billete incombustible”

Contienen

entre el 50% y el 60% de etanol

La

entalpía de combustión del etanol es de –1376 kJ/mol. Este valor es más que

suficiente para quemar el papel.

En el

caso de etanol + agua, este valor no es

suficiente para quemar el papel. Parte del calor de la combustión lo absorbe el

agua, la cual se calienta e incluso hierve y se vaporiza. En el proceso se

absorben 65 kJ ( 8,5 kJ para aumentar la temperatura de unos 25 g de agua de 25ºC a 100ºC + 56,5 kJ para la

conversión agua(l) ® agua (g) ). En ningún momento el

papel alcanza la temperatura de ignición que es de 230ºC (451

Fahrenheit, para los aficionados a la ciencia-ficción)

15. Como

separar polímeros

Se seleccionan tres o cuatro polímeros

distintos, cada uno en trozos pequeños (alrededor de 4 cm2).

Por

ejemplo: Polipropileno r = 0,90 g·cm-3; Polietileno r = 0,95 g·cm-3;

Poliestireno r =1,04 g·cm-3; PVC r =1,30 g·cm-3;

Cada uno

de los polímeros debe tener un color diferente.

Se

necesitan los líquidos siguientes: agua

(r = 1,0 g·cm-3); solución agua y etanol (r = 0,87 g·cm-3

Concentración 50% en volumen);

agua y azúcar (r = 1,2 g·cm-3 Concentración entre el 50%

y el 60% en masa)

El

esquema de separación es el siguiente:

16. Azúcar

luminoso

Las

pantallas LCD emiten luz polarizada. Se puede eliminar esta luz con una lámina

polarizadora. Cuando se intercala una

solución de azúcar en agua, se ve luz de nuevo. Las moléculas de sacarosa

rotan el plano de polarización de la luz

17. ¡Cómete una vela!

La vela

está hecha de manzana y almendra. El aceite de la almendra es un buen

combustible.

________________________________________

Josep Corominas es profesor de la Escola Pia de Sitges, colabora en el CDEC y en el CRECIM. Es licenciado en químicas por la UB y ha realizado numerosos artículos divulgativos sobre experimentos, tanto de física como de química. Ha impartido numerosos cursos de formación para el profesorado y recibido varios premios por su labor divulgativa.